ウマとつく虫 2026.01.04

サヒメルでは干支に関連した展示を毎年1月に実施しており、昆虫からも午年=ウマに関連した種類をいくつか紹介しています。その1つがバッタの仲間、カマドウマです。

この仲間は翅がなく、触角と後脚が異様に長いのが特徴です。その姿と林の薄暗く湿った場所を好む習性が相まって、あまり好まれない方が多いかもしれません。

冬は岩や倒木の隙間などに潜んで越冬し、サヒメルの建物内に入り込んでくることもあります。

(学芸課 皆木宏明)

サヒメルでは干支に関連した展示を毎年1月に実施しており、昆虫からも午年=ウマに関連した種類をいくつか紹介しています。その1つがバッタの仲間、カマドウマです。

この仲間は翅がなく、触角と後脚が異様に長いのが特徴です。その姿と林の薄暗く湿った場所を好む習性が相まって、あまり好まれない方が多いかもしれません。

冬は岩や倒木の隙間などに潜んで越冬し、サヒメルの建物内に入り込んでくることもあります。

(学芸課 皆木宏明)

大晦日は「おおみそか」と読んでいますが、晦は「つごもり」、月が隠れる旧暦の最後の日を表しています。すなわち、旧暦では一年最後の晦、大晦日も新月直前で月が見えない日でしたが、現在の暦では関係なくなってしまいました。今年の大晦日には半月と満月の間の月が夜空に出ています。

(学芸課天文事業室 太田哲朗)

ノスリは冬になると島根にやってくるタカの仲間です。大きさはトビくらいで、よく電柱の上などにとまっているので、トビと間違えられることが多いのですが、白っぽく見えるので、じっくり観察すれば違いがわかります。飛んでいるときには翼全体が白く見えることも特徴の一つです。畑や古枯れの田んぼでネズミなどの小動物を狩るために、地面すれすれを飛翔する様子が名前の由来とされ、野を擦る→野擦り→ノスリとなったといわれています。島根県内の平野部から山間地まで広く飛来するので、年末年始のおでかけのついでに、電柱の上などにとまっている姿を探してみては?

(学芸課 星野由美子)

5月5日の記事のとおり、11月下旬には地球から見て土星がほぼ真横を向くため、環が見えなくなるといわれていました。が、実際には見えました! 極細でしたが、望遠鏡ではこの写真よりも明るくはっきりしていました。

サヒメルの天体観察会で、こんな真っ直ぐな環が見られるのも、1月中ごろまでです。

(学芸課天文事業室 竹内幹蔵)

12月に入ると、三瓶自然館のまわりも雪に覆われる時期が多くなります。周辺の木々は葉を落とし、一面が枯れ色に染まりますが、鮮やかな緑色のままの植物も見られます。ベニシダというシダ植物もそのひとつです。光沢があり、細かく切れ込む葉が特徴です。若いときには紅紫色で、名の由来となっています。

(副館長 井上雅仁)

10月24日は朝から快晴で,夕方の西の空では「レモン彗星(C/2025 A6)」が観察できました.レモン彗星は今年の1月に発見された彗星で,この日は双眼鏡を使うと尾が伸びているようすも確認できました.

三瓶自然館のインスタグラムではタイムラプス動画を見ることができます.

https://www.instagram.com/reel/DRHIHzjj0PH/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

レモン彗星は10月21日に地球に接近した後,11月8日に太陽に最も近づきました.そのため,11月上旬くらいまでは,夕方の西の空で観察できていました.ただ,このころは「平日は天気がよくて,週末になると天気が悪くなる」というパターンで天候が変化していたので,三瓶自然館の天体観察会で観察していただく機会が少なかったのは残念でした.

来年も肉眼で見られる彗星がやってきてくれることに期待しましょう.

(学芸課天文事業室 矢田猛士)

野生の哺乳類は夜行性のものが多く、姿を観察するのは容易ではありません。

このため、地域にどのような動物が生息しているのかを把握するために糞や足跡、食痕といった痕跡を頼りにすることが多いです。

しかし、糞や食痕に関しては体のサイズが同じくらいだったり、似たような食性の動物の場合は見た目がそっくりになり、種の判定が困難なこともあります。こういった場合、複数の痕跡を頼りに総合的に判断していくことになります。写真の糞は野生のキウイフルーツの仲間(サルナシもしくはマタタビ)ばかりを食べたものです。糞だけだとテンのもの?と思いましたが、足跡も一緒に残されており、これがハクビシンのものであることがわかります。

(学芸課 安藤誠也)

先月、地質調査のために沢を歩いたときのこと。石ころの隙間から、見慣れない模様のクモが飛び出してきました。その美しさに惹かれて写真を撮っていると、なんとそのクモは当然のように水の中へ入っていってしまいました。どうやら、渓流などの水辺を好む「アオグロハシリグモ」というクモのようです。

(学芸課 今井 悟)

後ろ足の一部が膨らんだ形が特徴的な本種は、北アメリカ原産のカメムシの仲間です。三瓶山では2020年から毎年見られるようになりました。夏季はエサとなるマツの木の枝先にいてなかなか出会いませんが、晩秋になると越冬場所を求めて木を降りてきます。建物内も越冬場所とするため、外壁にもよくとまっています。

(学芸課 皆木宏明)

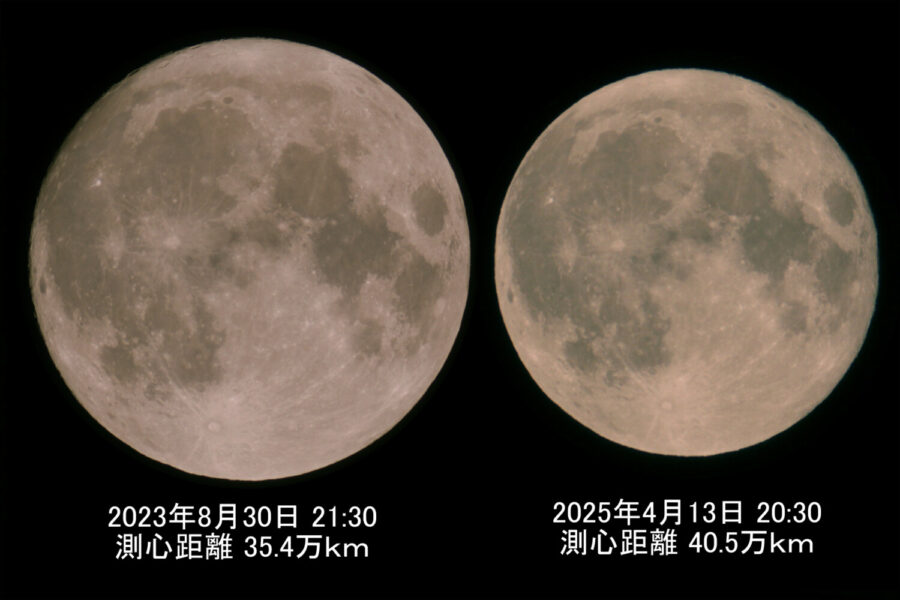

11月5日の満月は、2025年のなかで一番大きく見える満月です。地球に近いところで満月となるためで、最近はスーパームーンと言われることも多くなりました。月の軌道が楕円なので、距離によって満月の見かけの大きさも変わります。写真で比べると明らかでも、見ただけで気づくのは難しいでしょう。

(学芸課天文事業室 太田哲朗)